• Une étude avec plusieurs milliers de participants explore pourquoi nous avons tendance à sous-estimer ce temps et les implications de cette perception.

• La satisfaction diminue notre capacité à voir passer le temps, la familiarité nous permet de corriger cette perception.

Pourquoi le temps nous échappe-t-il sur nos écrans ?

La perception du temps est une activité mentale ; elle fonctionne par comptage et par comparaison mémorielle et nous permet de nous organiser et donner une cohérence aux différentes tâches que nous réalisons chaque jour. Les déformations de l’estimation temporelle peuvent être liées à des conflits de ressources attentionnelle (charge cognitive), à l’influence des émotions (stress, ennui, etc.), à la prise de substances psychoactives ou d’autres facteurs. Notre perception du temps apparait ainsi dépendre de facteurs endogènes ou exogènes.

Certaines activités numériques faussent notre perception du temps, ce qui rend plus délicate la manière de les gérer.

Par exemple, des tâches captivantes comme regarder des vidéos courtes ou jouer à des jeux mobilisent énormément d’attention, ce qui réduit notre capacité à évaluer la durée écoulée. Les émotions rendent également difficile l’estimation du temps passé, sans compter l’activation fréquente du circuit de récompense (dopamine) que nous ne détaillerons pas dans cette étude.

Cette tendance est d’autant plus marquée que les applications sont justement conçues pour retenir notre attention. Des algorithmes puissants analysent nos préférences et nous proposent des contenus toujours plus adaptés, augmentant ainsi notre engagement. Cette personnalisation accrue peut amener à une véritable immersion, avec une perte prononcée de références temporelles, qualifiée alors de « scrolling de la mort ».

Ce que dit l’étude

Une enquête menée auprès de plus de 5.000 participants a confirmé, dans des conditions expérimentales, que certaines applications, comme TikTok ou des réseaux sociaux, sont particulièrement propices à une sous-estimation du temps passé. Ces participants faisaient partie du panel « Le Lab », un programme d’innovation collaborative et un espace de partage entre Orange et environ 15.000 personnes volontaires pour tester de nouvelles applications numériques et participer à des recherches. Ici, le test consistait à utiliser différentes applications courantes de leur smartphone en essayant de respecter un objectif prédéfini de durées.

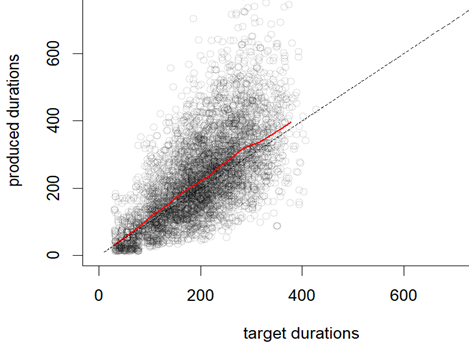

Le premier graphique montre la dispersion des durées produites par les participants par rapport aux durées cibles cumulées :

La ligne en pointillés représente la ligne idéale où la durée produite correspond exactement à la durée cible. On observe que, globalement, les durées produites s’alignent en moyenne avec les durées cibles. Cependant, la dispersion des points augmente à mesure que la durée cible devient plus longue. Ce résultat est conforme à la théorie du temps scalaire. Elle part du postulat que la perception temporelle s’appuie sur deux propriétés que sont la propriété d’exactitude relative et la propriété scalaire à proprement parler. D’une part la propriété d’exactitude relative correspond au fait que les estimations temporelles (temps subjectif = t) d’un temps réel (temps objectif = T) sont précises de telle sorte que t = bT + a. Dans cette propriété b et a étant les constantes d’une fonction linéaire. La propriété scalaire, d’autre part, correspond au fait que la variabilité du temps subjectif augmente de manière proportionnelle avec la moyenne des estimations temporelles.

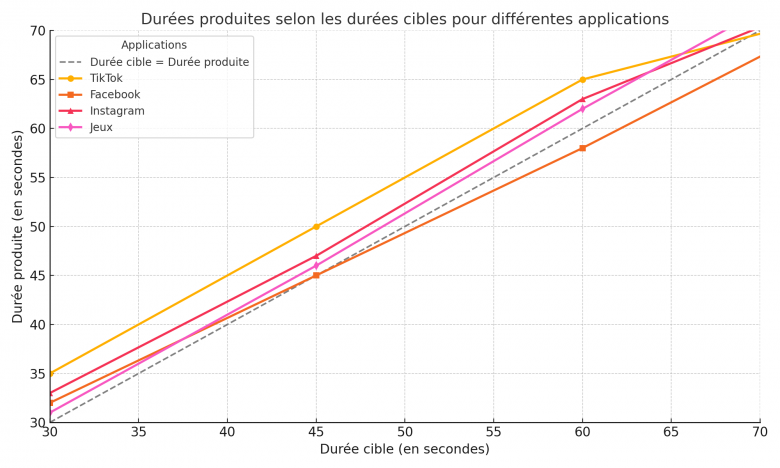

Le second graphique illustre les différences entre le temps objectif (durée cible) et le temps subjectif (durée produite) en fonction des applications :

Les lignes montrent comment les durées produites (en ordonnée) se comparent aux durées cibles (en abscisse). On remarque en particulier :

- Pour TikTok (ligne jaune), les durées produites sont souvent supérieures aux durées cibles. Cela indique une sous-estimation temporelle. TikTok, avec son flux continu de contenu captivant, capte fortement l’attention, rendant difficile une évaluation juste du temps passé.

- Pour Facebook (ligne orange), les durées produites sont plus proches de la ligne en pointillé et apparaissent mieux estimées. Cela peut s’expliquer par le fait que Facebook est l’application la plus familière pour les participants à l’étude (voir ci-après), ce qui réduit la charge cognitive nécessaire pour naviguer sur cette plateforme.

- Pour Instagram, les durées produites sont également supérieures aux durées cibles. On note aussi dans le détail que celles-ci sont souvent calées sur la durée des « stories » plutôt que sur la cible proposée, ce qui montre la force de ce type de format. (Au moment du test, les stories étaient encore limitées à 15 secondes par l’application.)

Ces observations montrent l’intérêt de distinguer précisément les activités qui composent le temps d’écran avant de débattre sur la manière de le réduire.

La satisfaction joue un rôle clé

Pour essayer d’expliquer les écarts d’estimation du temps passé, les participants ont été invités à qualifier leur utilisation des applications proposées : celles-ci leur étaient-elles familières ? leur usage était-il agréable ? Les résultats de l’analyse de ces données montrent que les émotions et l’habitude d’utilisation ont fortement influencé leur perception du temps :

- Plus une activité est plaisante, plus le temps passe vite. Cela s’explique par une concentration accrue sur l’activité elle-même, au détriment de l’attention au temps. En effet, plus nous accordons d’attention à autre chose qu’au temps, plus le temps nous parait court.

- La familiarité améliore l’estimation du temps. Lorsque nous utilisons des applications que nous connaissons bien, nous mobilisons moins d’effort mental, donc moins d’attention à la maîtrise de la tâche, et plus à l’estimation du temps, ce qui améliore notre capacité à évaluer la durée.

Les enjeux pour Orange

Orange, en tant qu’opérateur de confiance, a un rôle clé à jouer dans l’éducation numérique. Cette étude permet d’apporter des illustrations concrètes pour enrichir les actions éducatives dédiées à ce sujet. Elle pourra ainsi nourrir l’atelier « Protéger ses enfants sur Internet » en y intégrant les mécanismes explicatifs conduisant à bien gérer cette ressource rare qu’est le temps.

Reprendre le contrôle de notre temps

Être conscient de ces biais peut nous aider à mieux gérer notre temps passé sur les écrans. Par exemple, les outils de suivi du temps sur les smartphones sont un bon début, mais une meilleure compréhension des mécanismes en jeu pourrait nous permettre d’aller plus loin.

À retenir : nos émotions, notre niveau d’attention et la nature des activités influencent notre perception du temps. Dans cette expérimentation, l’application TikTok et dans une moindre mesure Instagram ont faussé plus facilement la perception du temps qu’une application plus « ancienne » comme Facebook. Celle-ci, déclarée plus familière par les testeurs, apparait mieux « maîtrisée » et la perception du temps passé dessus en conséquence également.

Parmi les facteurs étudiés, l’importance de la familiarité montre qu’une approche éducative est possible, même pour des applications engageantes comme les réseaux sociaux. Une étude approfondie, ciblant les adolescents, pourrait identifier plus précisément les facteurs d’adaptation mentale face au défi que les écrans posent à la capacité d’attention des jeunes générations. Enfin, l’étude montre également que les testeurs étaient en général conscients de leurs erreurs d’estimation (phénomène de métacognition) : même quand on se fait piéger, on n’est pas dupe !

En savoir plus :

Josset, J., Le Quentrec, E., & van Wassenhove, V. (2024). Our sweetest hours fly fastest…on smartphone. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 46.